Dua

belas tahun yang lalu, tepatnya tanggal 26 Desember 2004, terjadi bencana alam

tsunami yang melanda Aceh dan sekitarnya dan menelan korban jiwa ratusan ribu

orang. Bencana yang diawali gempa besar di lepas pantai Aceh tersebut dirasakan

dampaknya pada Negara-negara yang berada di seputar samudra Hindia. Suatu

bencana yang sampai sekarang masih menyisakan trauma bagi sebagian masyarakat

Aceh yang mengalaminya. Bahkan siaran langsung yang terus menerus di televisi

nasional bukan tidak mungkin menyebabkan pula trauma bagi masyarakat Indonesia

lainnya yang terpapar oleh berita tersebut.

Indonesia

merupakan Negara yang dilalui oleh sirkum mediterania yang membentang di

Sumatera (Bukit Barisan), Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. Selain itu dilalui pula

oleh sirkum Pasifik yang melalui Sulawesi dan Papua. Sirkum Mediterania dan Pasifik ini berupa

barisan pegunungan akibat pertemuan lempeng benua dan samudra di bawahnya.

Seperti diketahui bahwa tumbukan antar lempeng tersebut akan menyebabkan

kemunculan gunung di atasnya. Oleh karena itu wajar bila Indonesia merupakan

wilayah “ring of fire” karena banyaknya gunung api yang terbentuk

sepanjang pertemuan lempeng tersebut.

Tsunami

yang selama ini terjadi biasanya muncul akibat gempa yang terjadi di laut

dengan kedalaman kurang dari 10 km, merupakan akibat dari sesar naik atau

turun, dan gempa yang ditimbulkannya mempunyai amplitude lebih dari 5 skala

Richter. Ketentuan-ketentuan itulah yang selama ini dipakai oleh BMKG dalam

memberikan warning adanya tsunami

atau bukan kepada masyarakat.

Tidak

kalah dahsyatnya adalah pengaruh dari atmosfer di atasnya. Atmosfer di

Indonesia mempunyai perilaku yang unik dibandingkan dengan wilayah lainnya.

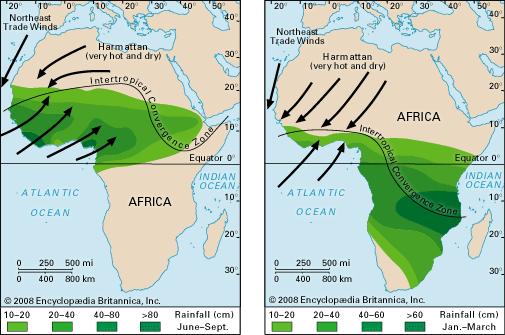

Atmosfer kita mendapatkan tiga pengaruh sirkulasi, yakni yang berarah

meridional (Utara-Selatan) yang disebut sel Hadley, sirkulasi yang berarah

zonal (Barat-Timur) yang disebut sel Walker dan sirkulasi yang sifatnya lokal.

Dalam arah meridional ini kita juga mengenal monsoon, monsun atau muson. Monsun

ini mempunyai pengaruh kuat pada curah hujan di Indonesia khususnya pada

wilayah-wilayah selatan ekuator/khatulistiwa dan sedikit wilayah di Utara

ekuator. Kita mengenal monsun Asia yang

banyak menyebabkan musim hujan di banyak wilayah di tanah air dan monsun

Australia yang membawa pengaruh musim kemarau. Pola hujan selain monsun adalah

pola lokal dan ekuatorial. Pola lokal kebalikan dari pola monsun dimana

biasanya pada bulan-bulan Juni-Juli-Agustus justru curah hujannya tinggi. Pola

lokal bisa juga dicirikan oleh curah hujan sepanjang tahun, hampir dikatakan

tidak ada bulan kering. Pola ekuatorial biasanya terdapat pada wilayah-wilayah

yang terletak di sekitar ekuator. Pola ini mempunyai ciri khas dua kali puncak

musim hujan, yakni sekitar Maret-April-Mei dan September-Oktober-November. Jawa Barat mempunyai pola curah hujan monsun,

dengan demikian maka biasanya pada bulan-bulan Oktober sampai Maret merupakan

musim hujan sedangkan pada bulan April sampai September merupakan musim kemarau.

Puncak kemarau biasanya terjadi pada bulan Juni-Juli-Agustus.

Pola

monsun yang telah disebut di atas biasanya tidak berpengaruh sendirian. Ada

pengaruh lain yang berskala besar yang turut berperan yakni kejadian di

perairan Indonesia dan sekitarnya. Di perairan Pasifik ekuator ada fenomena

yang dinamakan El Nino dan La Nina, sedangkan di perairan Samudra Hindia

ekuator ada fenomena yang disebut Dipole Mode. Fenomena-fenomena tersebut saat

ini juga sedang berlangsung yakni La Nina (yang diperkirakan akan berlangsung

sampai dengan Pebruari 2017) dan Dipole Mode negatif. Perairan Indonesia yang

juga menghangat juga menyumbang pada besarnya curah hujan di tanah air. Oleh

karena itu tidak heran bahwa akibat meningkatnya curah hujan di tanah air

menyebabkan banjir dan longsor terjadi dimana-mana. Kewaspadaan yang tinggi

harus terus diupayakan agar dampaknya tidak sampai menimbulkan korban jiwa.

Tanggal

24 Oktober 2016 yang baru lalu, banjir besar melanda Bandung dimana biasanya

wilayah seperti jalan Pasteur dan Pagarsih tidak dilanda banjir semacam itu.

Curah hujan di stasiun pengamat cuaca di Program studi Meteorologi Institut

Teknologi Bandung menunjukkan angka 71 mm/jam. Intensitas hujan sebesar itu

masuk pada kategori sangat sangat deras. Ketika tanggul di Citepus bobol, maka

hujan yang sudah demikian deras ditambah dengan aliran air dari atas yang tidak

mampu ditampung oleh saluran drainase menyebabkan banjir di wilayah-wilayah

yang lebih rendah. Banjir tersebut dalam beberapa waktu kemudian berulang meskipun

tidak sebesar yang pertama.

Banjir

bandang di Garut beberapa bulan yang lalu juga menghancurkan beberapa kawasan

dan menyebabkan hilangnya sebanyak 19 orang. Peristiwa ini juga dipicu oleh

hujan deras yang menimpa bukit-bukit yang sudah gundul/tidak ada tanaman

penguatnya sehingga timbullah banjir bandang. Longsor yang menutupi jalan raya beberapa

waktu yang lalu juga terjadi, misal di antara jalan Tanjungsari menuju Sumedang atau di Bandung barat.

Bencanahidrometeorologis yang lain adalah puting beliung. Puting beliung yang umumnya

disebabkan oleh perbedaan tekanan di beberapa ketinggian dari massa udara

hangat dan dingin yang berlawanan arah menyebabkan pusaran. Pusaran inilah yang

bila terangkat akibat sedotan oleh awan kumulonimbus menyebabkan timbulnya

puting beliung. Di banyak tempat di Jawa Barat hal ini terjadi, dimana beberapa

kali juga menimpa wilayah Bandung baik kabupaten maupun kotamadya. Pada skala

yang lebih besar ada fenomena yang disebut tornado dan siklon. Siklon yang

beberapa waktu ini juga sering terjadi di wilayah sekitar Indonesia sering

membawa dampak pada buruknya cuaca. Hujan deras, petir, atau gelombang besar di

pantai biasanya akibat imbas dari kehadiran siklon di Australia atau di wilayah

Philippina. Siklon di Australia banyak membawa dampak buruk pada

wilayah-wilayah Indonesia bagian selatan seperti Jawa sampai Nusa Tenggara

bagian selatan. Siklon atau topan di Philippina biasanya membawa dampak buruk

pada cuaca dan gelombang di Sulawesi bagian Utara.

Mengingat

bahwa hal-hal di atas tersebut akan terus menerus berlangsung maka sudah

sewajarnya bila masyarakat harus makin dicerdaskan. Hal-hal yang sifatnya

takhayul yang seringkali berhembus ketika suatu peristiwa bencana alam terjadi

harus makin dikikis. Gempa besar, ombak tinggi, tsunami yang terjadi di pantai

Selatan kadangkala dikaitkan dengan kemarahan sang Ratu laut Selatan. Pemahaman

demikian ini harus dihapus agar masyarakat makin rasional dalam menghadapi

sesuatu. Jangan pula bencana di Pidie Jaya Aceh juga diakibatkan oleh ikan lele

raksasa yang menyangga bumi bergerak, seperti sebagian masyarakat tradisional

Jepang yakini. Gerhana bulan atau matahari kadangkala juga diyakini oleh

masyarakat tradisional kita sebagai raksasa yang sedang menelan bulan atau

matahari sehingga perlu dibunyikan kentongan bertalu-talu agar raksasa tidak

memakannya/menghalau raksasa (buta hejo).

Masyarakat harus dididik secara rasional tanpa menghilangkan local wisdom dalam memandang peristiwa

alam dan bencana. Tugas pemerintah melalui instansi atau badan seperti BNPB

(Badan Nasional Penanggulangan Bencana), BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi

dan Geofisika), LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), BIG (Badan Informasi

Geospasial) dan kementrian terkait lainnya termasuk perguruan tinggi. Kegiatan

mitigasi dan adaptasi harus diupayakan disosialisasikan kepada semua lapisan

masyarakat mulai pada usia dini. Di Jepang misalnya, seseorang yang mengalami

gempa bumi sudah diajarkan sejak kecil untuk berlindung di bawah meja atau lari

keluar mencari tempat yang bebas dari bangunan sekitarnya. Di Negara kita hal

ini belum sampai mencapai taraf semacam itu. Pendidikan kebencanaan sudah

seharusnya didorong oleh pemerintah untuk didirikan minimal di

wilayah-wilayah/propinsi-propinsi yang mempunyai potensi bencana alam baik

darat, laut maupun udara. Jika ini terjadi maka masyarakat akan makin tanggap

bencana dan bisa hidup harmoni dengan alam. Semoga!

Dimuat dalam harian Pikiran Rakyat edisi 4 Januari 2017.